Ольга Фёдоровна Берггольц — русская и советская поэтесса, драматург, писательница, публицистка и военная журналистка. Её называли «голосом надежды» блокадного Ленинграда.

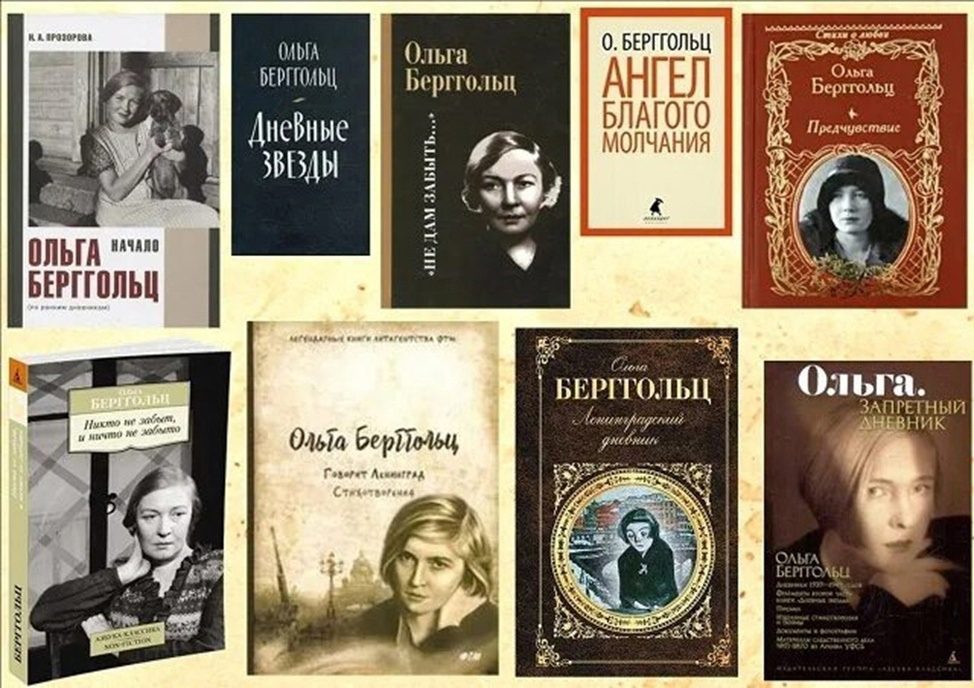

Одной из наиболее ожидаемых книг в легендарной серии ЖЗЛ издательства «Молодая гвардия» в 2025 году станет биография Ольги Берггольц автора Олега Трушина. Предлагаем прочитать отрывок из готовящейся книги.

Благодать сорок второго года

Олег Трушин

В свое время на питерском радио была очень популярна передача «Антология ленинградских поэтов». В одной из таких передач, уже в шестидесятые годы, участвовала и Ольга Берггольц. Тогда в ее исполнении прозвучала целая радиокомпозиция, которая так и называлась: «Биография поэта и гражданина Ольги Берггольц», в основу которой была положена уже завоевавшая к тому времени огромное читательское признание ее повесть «Дневные звезды».

Свое повествование о прожитом Берггольц тогда начала фразой из этой повести: «Как говорили в старину, дайте мне руку: любезный слушатель и пойдем вместе со мной за Невскую заставу, где в 1910 году я родилась и откуда начала бить та тоненькая струйка, которая называется моей жизнью. Невская застава со всей ее территорией, его всеми ее людьми — бабушками, дедушками, дядьями, ребятами во дворе, остались во мне навсегда».

На авторских творческих встречах ее часто просили рассказать о себе, присылая записочки вроде этой: «Скажите, пожалуйста, в стихах «Мой дом», «Приятели», и последнем предвоенном («Ласточки над обрывом»), вы пишете о себе, о своей личной жизни, о своих переживаниях?». Читатели подчас не верили, что все, что было описано в поэзии Ольге Берггольц, принадлежит ее судьбе, судьбе одного лишь человека. Случалось, что присылали и вот такие записки-прошения: «Почитайте, пожалуйста о блокадном Ленинграде. Вы чудесная, настоящая!!!».

И она, разумеется, читала.

…Ольга Берггольц стала блокадницей по собственному убеждению. Да, именно так! Ведь она могла эвакуироваться «по писательской» линии, в тот же Чистополь, Казань, или Алма-Ату, еще до начала обороны города. Могла просто уехать в Москву, к сестре Марии, которая к этому моменту жила в столице на улице Сивцев Вражек, д.6. Уехать и не возвращаться в город, чтобы элементарно сохранить себя. Но она поступила так, как подсказывало ей сердце, ее внутренний голос.

29 декабря 1941 года, в преддверии Нового года, выступая по ленинградскому радио, Ольга Берггольц скажет: «Вот уж пятый месяц враг пытается убить в нас волю к жизни, сломить наш дух, отнять веру в победу. Но мы верим… нет, не верим — знаем — она будет».

Произнося эту предновогоднюю речь, Ольга Берггольц еще не знала, каким будет новый — 1942 год для жителей блокадного города, и для нее, в частности.

К началу 1942 года на Ленинградском и Волховском фронтах было без особых перемен. Операция по снятию блокады, начавшаяся 7 января 1942 года, фактически провалилась. Ценой огромных потерь бойцам Красном армии все же удалось «зацепиться» за небольшой плацдарм на левом берегу реки Волхов, но активного продвижения на северо-западном направлении так и не случилось. Ленинград по-прежнему находился под постоянным артобстрелом и налетами вражеской авиации.

Ко всему тому, город оказался без воды, и полностью вышла из строя вся система канализации. Вдобавок, нарушение работы теплосетей привело к тому, что весь город лишился отопления. И это в зиму, когда морозы доходили почти под — 40 С!

28 января 1942 года Ольга Берггольц запишет в своем дневнике: «Ну, кажется, подходит и моя очередь — чувствую себя архиплохо, в пояснице такие мучительные боли, что плакать и стонать хочется, одуряющая слабость… С хлебом в городе какой-то кошмар — из-за отсутствия воды не работают хлебозаводы и в булочных нет хлеба…»

Мария Берггольц, беспокоясь о судьбе старшей сестры, писала ей 23 января 1942 года: «Милая Ольга, родная моя, — где ты и что с тобой? Я уже не знаю просто, что и думать: 24/XII — не знаю — жива — здорова ты и Колька (Николай Молчанов, второй муж Ольги — О.Т.), уехала — ли ты, в Ленинграде — ли? В общем — ничего… Лялинька, так вот и вижу тебя. Такую худенькую, хрупкую, ой!… Взяла — бы и тащила на руках. Если ты не выехала в Архангельск — я могу через Фадеева поднять компанию за перевоз тебя сюда… Уверена, что добьюсь, если ты на это согласна (конечно — с Колькой)».

Когда Мария Берггольц писала это письмо сестре, Николай Молчанов был еще жив. Он умрет в конце января 1942 года, от истощения. Спустя годы, уже на излете своей жизни, Ольга Федоровна получит весточку от жителя Серпухова, «солдата В.Г.Семенова», вспоминавшего, как в конце февраля 1942 года он на своей машине вез ее с сестрой Марией, которая в обход фронта через Ладогу транспортным самолетом прилетела в блокадный город спасать сестру, из Ленинграда, на военный аэродром ст. Ржевск… Вывезти Ольгу Берггольц из Ленинграда было не просто. И главной причиной было — ее нежелание покидать блокадный город.

Тогда Александр Фадеев придумал «маневр» с официальным вызовом: «Президиум Союза Сов. Писателей СССР вызывает писательницу О. Ф. Берггольц в Москву»… Позже, выступая по радио перед ленинградцами, Ольга Берггольц назовет эту «поездку» в столицу командировкой, и не более того. «Мы вылетели из Ленинграда ранним утром первого марта, и наш самолет шел на бреющем полете над толпами маленьких елей, над игрушечными деревьями, над озером — сплошной, ровной снежной равниной. А за елками, за снегом, за озером, в кольце — Ленинград».

Но убедить ее не возвращаться обратно не смог никто, ни младшая сестра, ни секретариат Союза писателей. 14 марта 1942 года Ольга Берггольц запишет в своем дневнике: «В Ленинград — навстречу гибели, ближе к ней, хоть я и боюсь ее».

26 апреля она уже вновь была в блокадном Ленинграде.

2 мая 1942 года Ольга Федоровна прочитает по радио письмо «Обращение М. А. Шолохова к ленинградцам», в котором будут такие строки надежды: «Родные товарищи ленинградцы! Мы жадно ждем того часа, когда кольцо блокады будет разорвано и великая страна прижмет к груди исстрадавшихся героических сынов и дочерей овеянного вечной славой Ленинграда».

С конца апреля 1942 года до снятия блокады в январе 1944 года Ольга Берггольц больше город на Неве не покидала, разве что выезжая на фронт, на передовую. Кем была для Ленинграда, его жителей и защитников Ольга Берггольц, наглядно демонстрируют строки из письма читательницы из Кургана, написанное 12 июля 1942 года: «Ольга, твой «Февральский дневник» читают, задыхаясь и плача от счастья и гордости за ленинградцев — нужны ли тут похвалы? Ольга, ты перестала быть маленькой ленинградской поэтессой — ты стала чувствилищем тысяч и тысяч нас…» В другом письме, уже после войны, незнакомый ленинградец написал ей: «Ваши «Февральский дневник» и «Ленинградская поэма» уже тогда потрясли своей мужественной простотой и остались памятником о тех незабываемых грозных днях…»

На фронте Берггольц посвящали стихотворения. Красноармеец Полина Каганова в июне 1942-го прислала с передовой по поручению бойцов такие простые сердечные строки: «Из блиндажей, с опушки леса, / Мы пишем вам простой привет. / Привет, товарищ поэтесса, / Красноармейский наш привет…»

Сама же Берггольц, незадолго до ухода из жизни, на обороте одного из обращенных к ней писем, напишет стихотворение, которое так никогда и не опубликует:

Ох, как я жила тогда,

ни словом,

ни дыханием

не передать.

Разве помыслом,

всегда суровым,

и безмолвным,

и воинственным,

как благодать.

Благодать — откуда?

Я не знаю.

То ль испепеленная войной,

То ль младенчества

пора лесная,

Только вся была она со мной.

По вершинам вечно обнаженным

Проходила жизнь моя.

И молились Ксении Блаженной,

Темные старухи за меня.

И среди тех «обнаженных вершин» навсегда в ее судьбе осталась самой крутой, непостижимой и великой — ленинградская, блокадная вершина духа.